2019年上半年初中数学学科教师资格面试试题(答案)

一、考题回顾

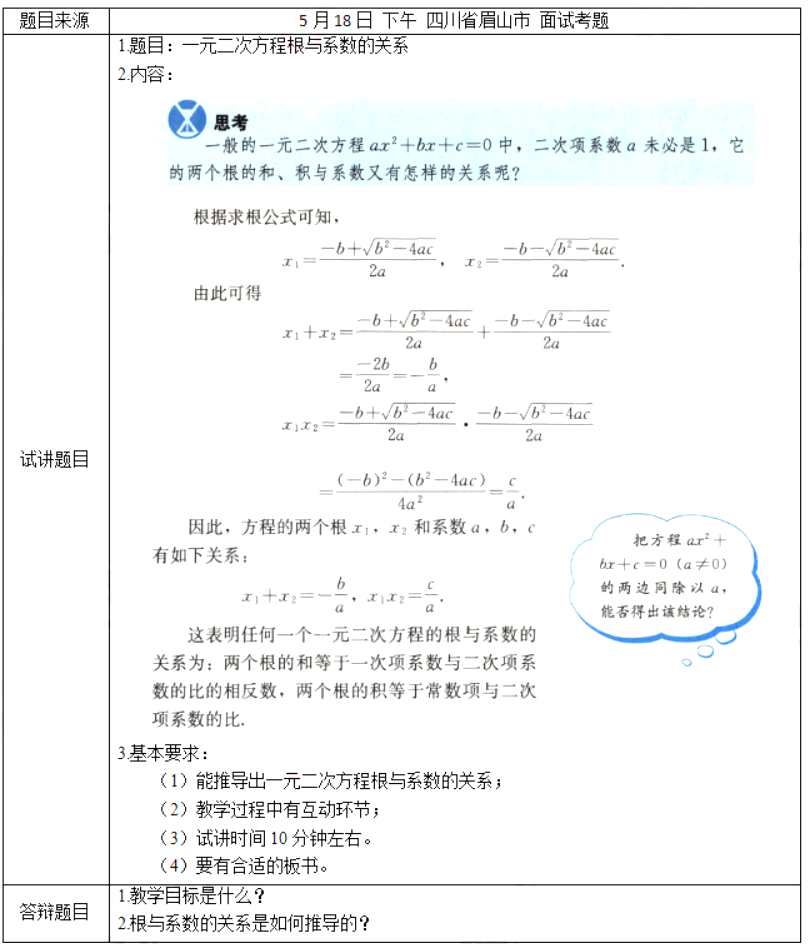

【教学过程】

(一)引入新课

复习回顾一元二次方程的一般形式以及求根公式。

提出问题:一元二次方程的根与方程中的系数之间有怎样的关系呢?

引出课题。

(四)小结作业

提问:今天有什么收获?引导学生回顾:一元二次方程根与系数的关系以及推导证明过程。

作业:课后练习。

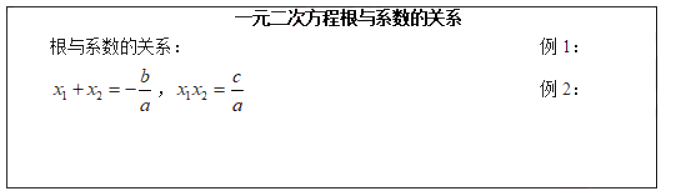

【板书设计】

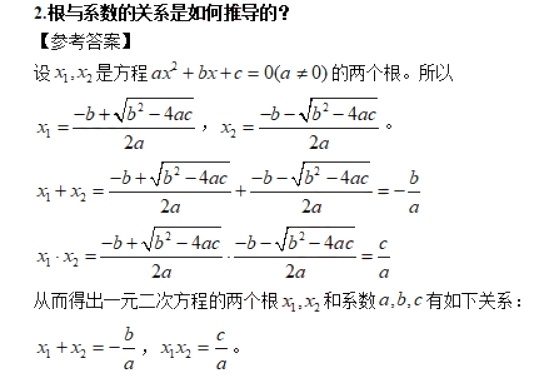

【答辩题目解析】

1.教学目标是什么?

【参考答案】

(1)知识与技能

学生知道一元二次方程根与系数的关系,并会应用根与系数关系解决问题。

(2)过程与方法

学生能够借助问题的引导,发现、归纳并证明一元二次方程根与系数的关系,在探究过程中,感受由特殊到一般地认识事物的规律。

(3)情感态度价值观

通过探索一元二次方程的根与系数的关系,激发发现规律的积极性,鼓励勇于探索的精神。

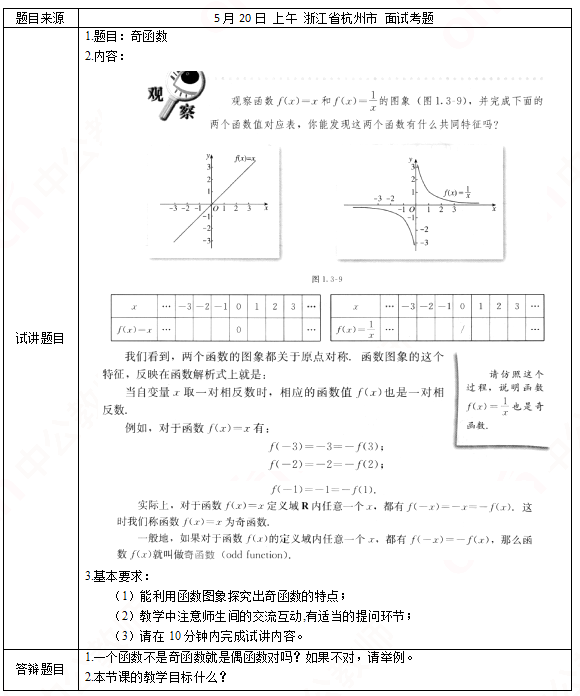

一、考题回顾

二、考题解析

2.本节课的教学目标什么?

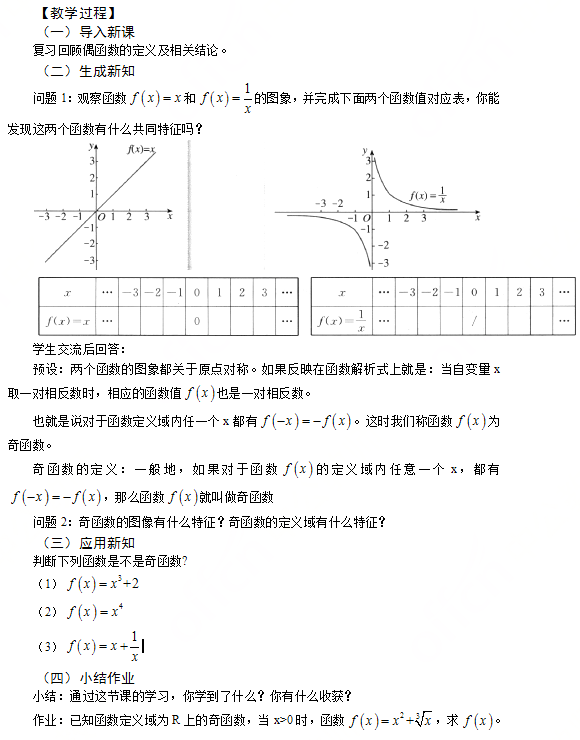

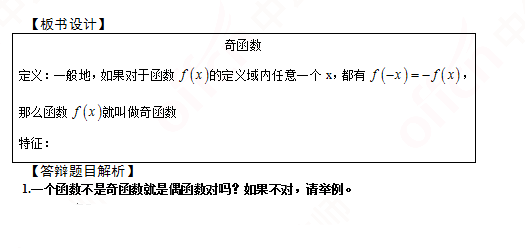

2、【知识与技能】理解奇函数概念,知道奇函数的定义域关于原点对称,并能熟练利用定义法判断一个函数是奇函数。

【过程与方法】通过探究奇函数的活动,培养类比、观察、归纳、思考与创新能力,体会数学由特殊到一般、具体到抽象的数学思维方法,并从中感受数形结合的巨大魅力。

【情感态度与价值观】通过本节课的学习,激发学习信心与参与热情,培养良好的数学素养与学习习惯。

一、考题回顾

二、考题解析

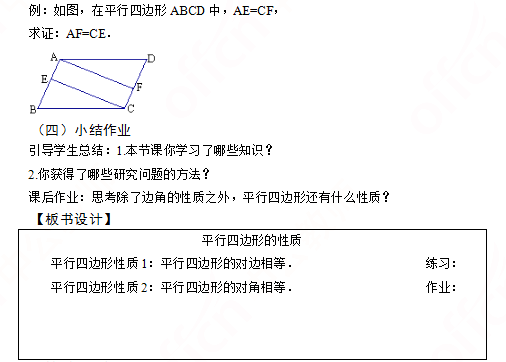

【教学过程】

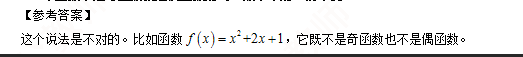

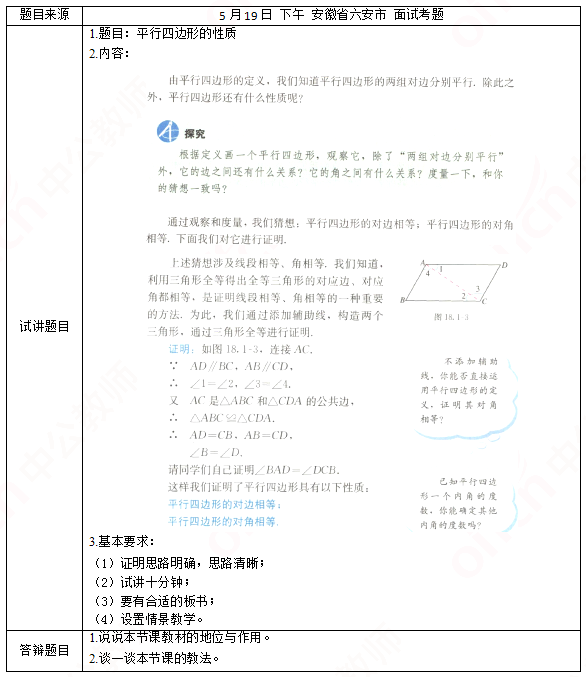

(一)引入新课

我们一起来观察下图中的竹篱笆格子和汽车的防护链,

由此得到:

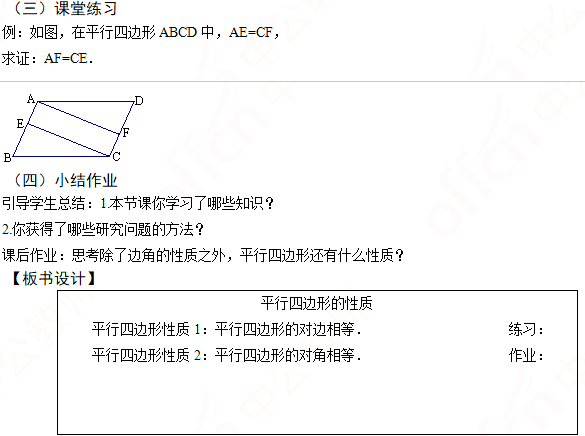

平行四边形性质1:平行四边形的对边相等.

平行四边形性质2:平行四边形的对角相等.

(三)课堂练习

【答辩题目解析】

1.说说本节课教材的地位与作用。

2.谈一谈本节课的教法。

本节课既是平行线的性质、全等三角形等知识的延续和深化,也是后续学习矩形、菱形、正方形等知识的坚实基础,在教材中起着承上启下的作用.平行四边形的性质还为证明两条线段相等、两角相等、两直线平行提供了新的方法和依据,拓宽了学生的解题思路.

2、教学方法:引导发现法;设疑诱导法

考虑到学生在小学就接触过平行四边形,对其有所认识;学生通过在七年级和八年级上学期的学习,已经积累了一定的平面几何知识,所以对本节课我采用了引导发现法和设疑诱导法。以提出问题为主线,引导学生自己去发现和解决问题,这样既能调动学生的学习积极性,又能在此过程中体现学生的学习主体地位,还能激发学生自主探究的意识,培养学生合作学习的能力。

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)课题导入

【板书设计】

一、考题回顾

【教学过程】

(一)导入新课

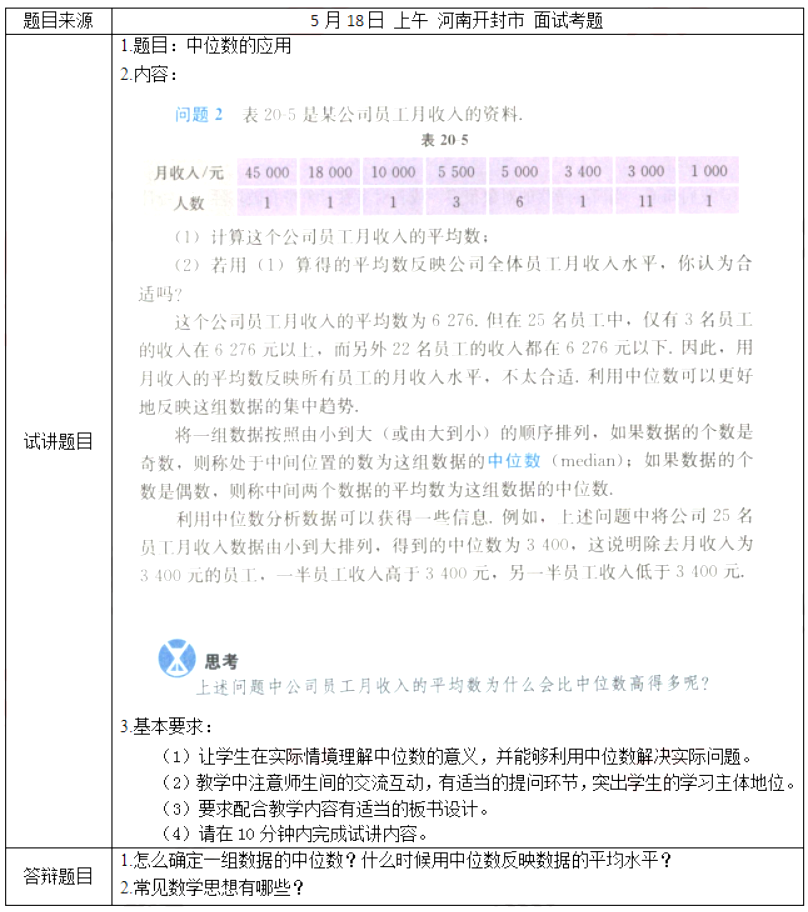

复习导入:课件展示问题2中某公司员工月收入数据资料表格。提问:如何得到数据的平均水平?

预设:平均数。

追问:是否还有其他量可以刻画相关数据特征?

引出本节课课题——中位数的应用。

(二)讲解新知

1.中位数的概念

沿用导入环节的情境,根据表格信息解决问题。

问题:计算员工收入的平均数。

预设:平均数是6276。

提问:计算的平均数能否反映该公司全体员工的收入水平?为什么?

学生思考,和同桌交流,汇报。

预设1:不能反映这组数据的平均水平。因为人员收入差距较大。

预设2:不能反映这组数据的平均水平。仅有3人收入在平均数上,另外22人在平均数下。

追问:那用什么数据来表示更好呢?

启发学生思考。教师给出中位数的概念并板书,让学生根据中位数的概念得到找中位数的方法,尝试找到这组数据的中位数(板书计算过程)。

教师追问:中位数能否反映该公司全体员工的收入水平?为什么?

预设:中位数能反映该公司全体员工的收入水平。因为将数据按顺序排列取中间的数字,也是平均水平的体现。

教师追问:本题中,平均数与中位数哪个能更好得反映这组数据的平均水平?什么时候用中位数反映一组数据的平均水平的量?

小组讨论:以数学小组为单位,4分钟时间。讨论结束后请小组派代表分享,全班交流结果。

预设1:本题中,对比平均数,中位数能更好反映这组数据的平均水平。

预设2:当一组数据中有偏大或偏小的数据时,用中位数更能反映一组数据的一般水平。

(三)课堂练习

课件出示另一组数据,计算中位数。并说明中位数的意义。

(四)小结作业

小结:通过这节课的学习,你有什么收获?

作业:课后习题。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.怎么确定一组数据的中位数?什么时候用中位数反映数据的平均水平?

【参考答案】

求中位数时,首先进行数据的排序,然后分数据个数为奇数与偶数两种情况。总数个数是奇数的话,取中间的那个数为中位数;总数个数是偶数的话,取中间那两个数的平均数为原数据的中位数。

当一组数据中有偏大或偏小的数据时,用中位数更能反映一组数据的一般水平。

2.常见数学思想有哪些?

【参考答案】

数形结合思想、转化思想、分类讨论思想、类比思想、函数方程思想、整体思想、极限思想等。

摘要:初中数学教资面试真题2019年上半年初中数学学科教师资格面试试题(答案)一、考题回顾初中数学《有理数加减法则》二、考题解析【教学过程】(一)导入新课提出问题:【板书设计】【答辩题目解析】1.有理数加法法则和有理数减法法则的关系?【参考答案】有理数加法的学习是有理数减法法则学习的基础,有理数加法法则分别阐述了同号、异号、加0三种情况的有理数相加的计算方法,而有理数的减法法则是将被减数取相反数转化成有理数加法进行计算的,二者具有递进关系。2.学习有理数加减法则的意义?【参考答案】有理数加减法则是学习初中数学运算的基础,是引入整式、分式的准备知1/5 初中数学教资面试真题识。有理数加减法则的正确掌握有助于拓展学生的数感,是学习有理数乘除法前提,并且直接影响整式分式运算的学习。一、考题回顾初中数学《中位数的应用》二、考题解析【教学过程】(一)导入新课复习导入:课件展示问题2中某公司员工月收入数据资料表格。提问:如何得到数据的平均水平?预设:平均数。追问:是否还有其他量可以刻画相关数据特征?引出本节课课题——中位数的应用。(二)讲解新知1.中位数的概念沿用导入环节的情境,根据表格信息解决问题。问题:计算员工收入的平均数。预设:平均数是6276。2/5 初中数学教资面试真题提问:计算的平均数能否反映该公司全体员工的收入水平?为什么?学生思考,和同桌交流,汇报。预设1:不能反映这组数据的平均水平。因为人员收入差距较大。预设2:不能反映这组数据的平均水平。仅有3人收入在平均数上,另外22人在平均数下。追问:那用什么数据来表示更好呢?启发学生思考。教师给出中位数的概念并板

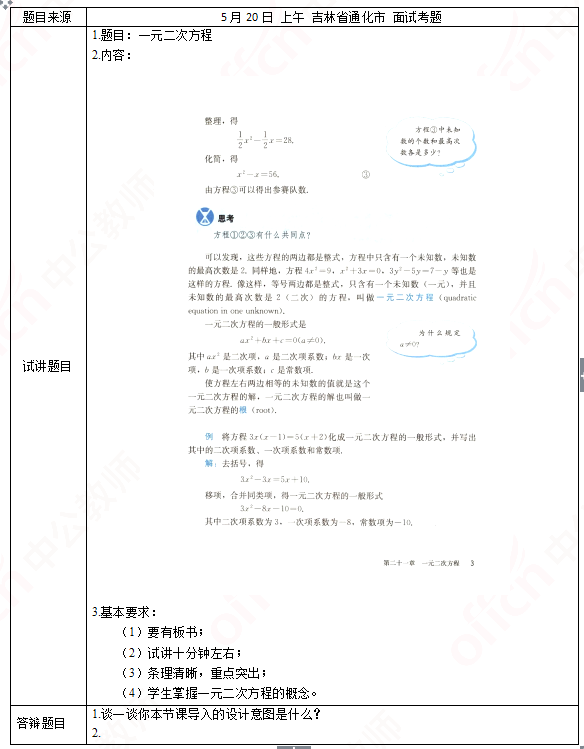

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)引入新课

复习旧知:回顾之前学习过哪些方程,并对一元一次方程的定义进行回顾。

总结:明确本节课学习初中阶段的最后一种方程,《一元二次方程》。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.谈一谈你本节课导入的设计意图是什么?

2.一元二次方程、二次函数、一元二次不等式之间的联系是什么?

这样的设计既可以考察学生对之前知识的掌握情况,还能够为今天学习一元二次方程的概念打下基础。

2、三者之间联系非常的紧密:一元二次方程的根为二次函数与x轴交点的横坐标;一元二次不等式的解集其中大于0的部分为二次函数在x轴上方函数图象的定义域,小于0部分为二次函数在x轴下方函数图象的定义域。

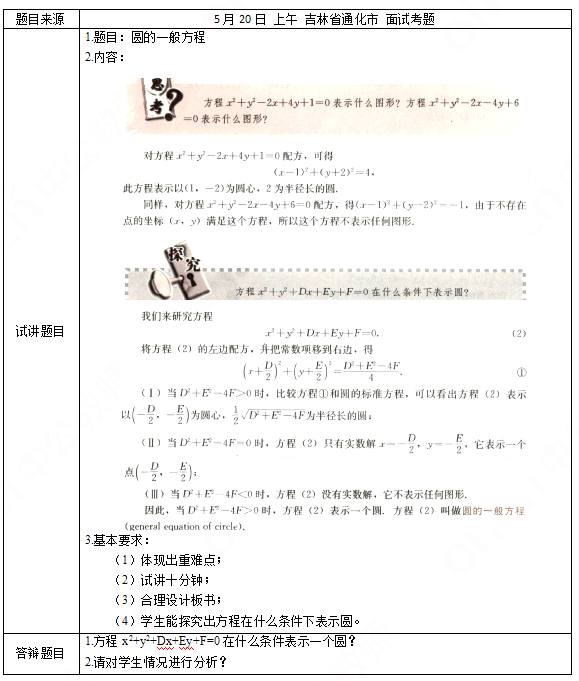

一、考题回顾

二、考题解析

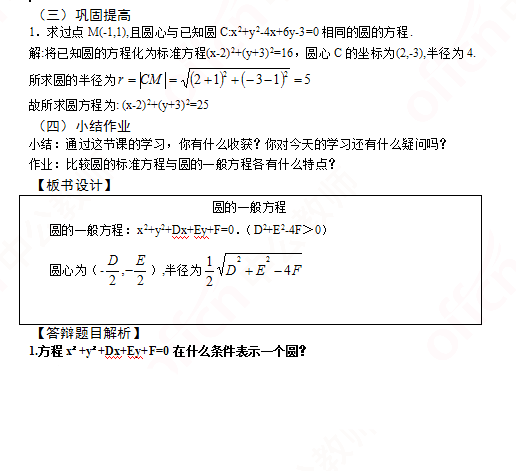

【教学过程】

2.请对学生情况进行分析?

2、圆的方程是学生在初中学习了圆的概念和基本性质后,又掌握了求曲线方程的一般方法的基础上进行研究的.但由于学生学习解析几何的时间还不长、学习程度较浅,且对坐标法的运用还不够熟练,在学习过程中难免会出现困难。另外学生在探究问题的能力,合作交流的意识等方面有待加强。

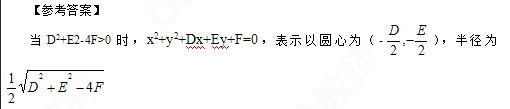

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

利用复习提问:什么是单项式、系数、次数?

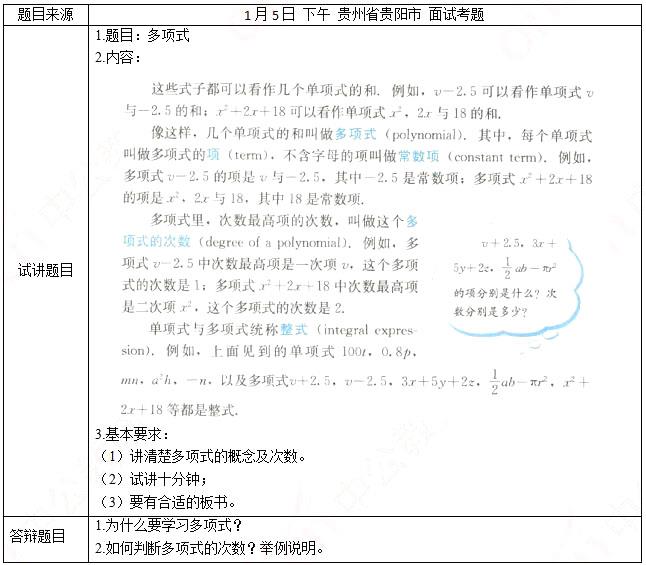

(二)生成新知

1.多项式

观察下列各式

1.为什么要学习多项式?

2.如何判断多项式的次数?举例说明。

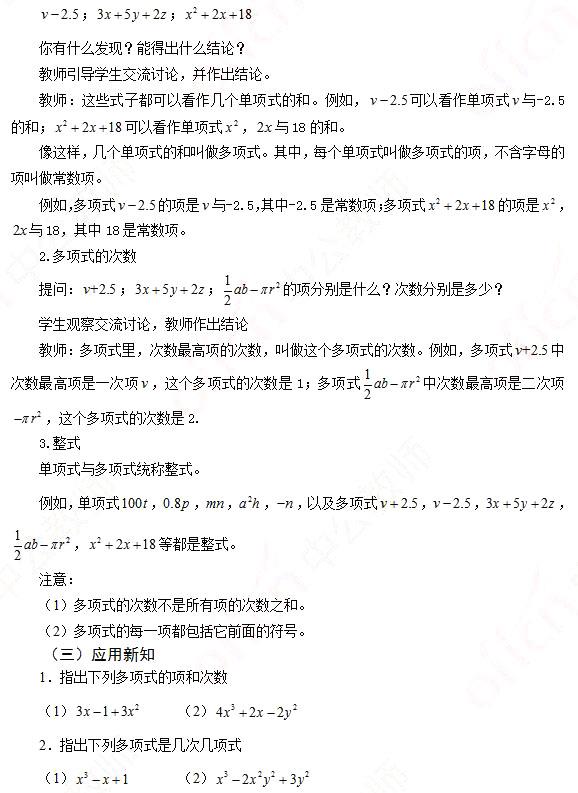

题目来源:1月6日上午陕西省西安市面试考题

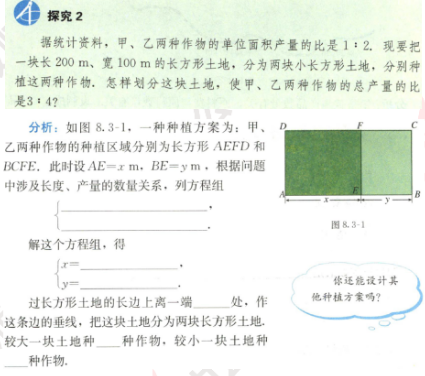

试讲题目:初中数学《实际问题与二元一次方程组》

基本要求:

(1) 要有板书;

(2 )试讲十分钟左右;

(3) 条理清晰,重点突出;

(4) 学生掌握利用二元一次方程组解决实际问题的方法。

答辩题目

1.在本节课的课堂教学中,涉及到了什么数学思想?

2 如何引导学生熟练地解二元一次方程组?

一、考题回顾

二、考题解析

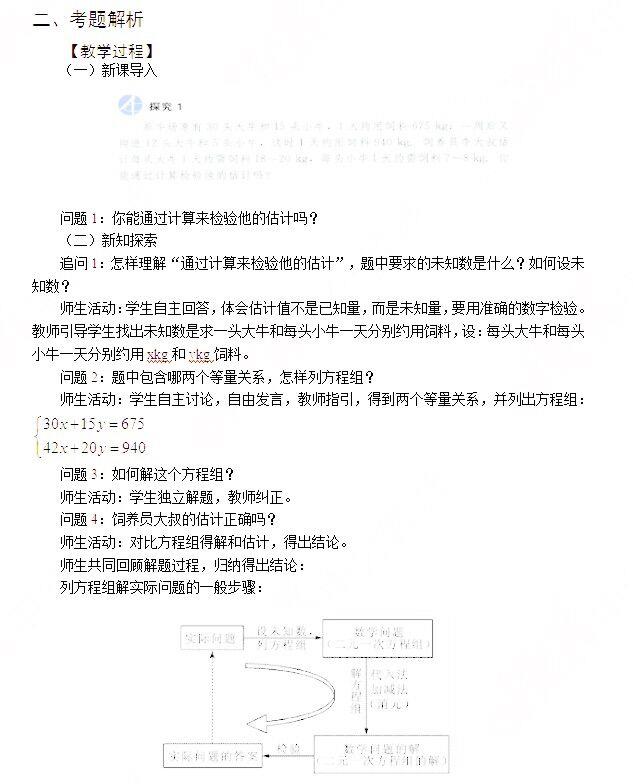

【教学过程】

(一)引入新课

我们一起来观察下图中的竹篱笆格子和汽车的防护链,

1.说说本节课教材的地位与作用。

2.谈一谈本节课的教法。

平行四边形是最基本的几何图形,也是“空间与图形”领域中研究的主要对象之一.它在生活中有着十分广泛的应用,表现在日常生活中有许多平行四边形的图案,其性质也在生产、生活各领域的得到实际应用.

本节课既是平行线的性质、全等三角形等知识的延续和深化,也是后续学习矩形、菱形、正方形等知识的坚实基础,在教材中起着承上启下的作用.平行四边形的性质还为证明两条线段相等、两角相等、两直线平行提供了新的方法和依据,拓宽了学生的解题思路.

2.

教学方法:引导发现法;设疑诱导法

考虑到学生在小学就接触过平行四边形,对其有所认识;学生通过在七年级和八年级上学期的学习,已经积累了一定的平面几何知识,所以对本节课我采用了引导发现法和设疑诱导法。以提出问题为主线,引导学生自己去发现和解决问题,这样既能调动学生的学习积极性,又能在此过程中体现学生的学习主体地位,还能激发学生自主探究的意识,培养学生合作学习的能力。