单选题关于因果关系,下列哪一选项是错误的?( )[2006年真题]A 甲故意伤害乙并致其重伤,乙被送到医院救治。当晚,医院发生火灾,乙被烧死。甲的伤害行为与乙的死亡之间不存在因果关系B 甲以杀人故意对乙实施暴力,造成乙重伤休克。甲以为乙已经死亡,为隐匿罪迹,将乙扔入湖中,导致乙溺水而亡。甲的杀人行为与乙的死亡之间存在因果关系C 甲因琐事与乙发生争执,向乙的胸部猛推一把,导致乙心脏病发作,救治无效而死亡。甲的行为与乙的死亡之间存在因果关系,是否承担刑事责任则应视甲主观上有无罪过而定D 甲与乙都对丙有仇,甲

题目

甲故意伤害乙并致其重伤,乙被送到医院救治。当晚,医院发生火灾,乙被烧死。甲的伤害行为与乙的死亡之间不存在因果关系

甲以杀人故意对乙实施暴力,造成乙重伤休克。甲以为乙已经死亡,为隐匿罪迹,将乙扔入湖中,导致乙溺水而亡。甲的杀人行为与乙的死亡之间存在因果关系

甲因琐事与乙发生争执,向乙的胸部猛推一把,导致乙心脏病发作,救治无效而死亡。甲的行为与乙的死亡之间存在因果关系,是否承担刑事责任则应视甲主观上有无罪过而定

甲与乙都对丙有仇,甲见乙向丙的食物中投入了5毫克毒物,且知道5毫克毒物不能致丙死亡,遂在乙不知情的情况下又添加了5毫克毒物,丙吃下食物后死亡。甲投入的5毫克毒物本身不足以致丙死亡,故甲的投毒行为与丙的死亡之间不存在因果关系

相似考题

更多“关于因果关系,下列哪一选项是错误的?( )[2006年真题]”相关问题

-

第1题:

甲本欲电话诈骗乙,但拨错了号码,对接听电话的丙实施了诈骗,骗取丙大量财物。关于本案的分析,下列哪一选项是正确的?( )A.属于对象错误,成立诈骗罪既遂

B.属于方法错误,成立诈骗罪既遂

C.属于手段错误,成立诈骗罪既遂

D.属于因果关系错误,成立诈骗罪既遂答案:A解析:本题考查事实认识错误。甲的行为属于对象错误,因为他在诈骗时对行为对象发生了认识错误,是对着丙进行诈骗的,根据法定符合说,这种对象错误仍然成立犯罪既遂。 -

第2题:

关于因果关系,下列哪一选项是错误的?A:甲将被害人衣服点燃,被害人跳河灭火而溺亡。甲行为与被害人死亡具有因果关系

B:乙在被害人住宅放火,被害人为救婴儿冲入宅内被烧死。乙行为与被害人死亡具有因果关系

C:丙在高速路将被害人推下车,被害人被后面车辆轧死。丙行为与被害人死亡具有因果关系

D:丁毁坏被害人面容,被害人感觉无法见人而自杀。丁行为与被害人死亡具有因果关系答案:D解析:【考点】因果关系【详解】A选项甲将被害人的衣服点燃,被害人必然会采取灭火措施,由此导致的伤亡结果,是与甲的行为存在因果关系的,因此选项A是正确的;B选项中,被害人进房间去救婴儿,是乙的放火行为必然会导致的行为,因此造成的伤亡与乙的放火行为有因果关系,B选项的说法是正确的;C选项中,在高速公路上,车速都比较快,将人推下车的行为将会导致被害人被压死,因此丙的行为与被害人的死亡存在着因果关系,C选项是正确的;丁毁坏被害人的面容的行为并不必然会导致被害人的自杀,这种情形属于被害人自己的行为导致的死亡结果的发生,D选项认为被害人的死亡与丁的行为有因果关系是错误的。 -

第3题:

下列关于经济学因果关系说法哪一个是正确的?()

- A、相关性就是因果关系

- B、没有因果关系,就没有相关性

- C、没有相关性,就没有因果关系

- D、相关性总是意味着因果关系

正确答案:C -

第4题:

关于相关关系和因果关系,下列说法错误的是()。

- A、有相关关系一定存在因果关系

- B、有相关关系不一定存在因果关系

- C、存在因果关系一定存在相关关系

- D、相关关系是因果关系的基础

正确答案:A -

第5题:

单选题下列哪一项不属于事实认识错误?()A假想非罪

B客体错误

C行为错误

D因果关系认识错误

正确答案: A解析: 暂无解析 -

第6题:

单选题关于因果关系的认定,下列哪一选项是正确的?( )[2016年真题]A甲重伤王某致其昏迷。乞丐目睹一切,在甲离开后取走王某财物。甲的行为与王某的财产损失有因果关系

B乙纠集他人持凶器砍杀李某,将李某逼至江边,李某无奈跳江被淹死。乙的行为与李某的死亡无因果关系

C丙酒后开车被查。交警指挥丙停车不当,致石某的车撞上丙车,石某身亡。丙的行为与石某死亡无因果关系

D丁敲诈勒索陈某。陈某给丁汇款时,误将3万元汇到另一诈骗犯账户中。丁的行为与陈某的财产损失无因果关系

正确答案: D解析:

A项,按照刑法因果关系相关理论,当介入异常因素时会导致因果关系中断。乞丐取走王某财物的行为,只是利用了甲重伤王某致其昏迷的客观后果,属于他人的异常行为,其介入已导致甲伤害王某的行为与王某财产损失之间的因果关系被中断,甲无需对王某财产损失负责。

B项,乙将李某逼至江边,李某跳江死亡,没有乙的行为,李某的死亡结果就不会发生,二者之间存在“没有A就没有B”的因果关系。

C项,负有安全保障义务的交警指挥丙停车不当,已阻断丙不当停车行为与石某撞车身亡之间的因果关系,死亡结果应归于警察。

D项,丁的敲诈勒索行为导致陈某实施汇款行为,进而造成财产损失,若丁未敲诈勒索,陈某不会进行汇款,二者之间存在“没有A就没有B”的因果关系。 -

第7题:

多选题关于事实四乙死亡的因果关系的判断,下列选项错误的是( )。[2013年真题]A甲的行为与乙死亡之间,存在因果关系

B丙的行为与乙死亡之间,存在因果关系

C处置现场的警察的行为与乙死亡之间,存在因果关系

D乙自身的过失行为与本人死亡之间,存在因果关系

正确答案: D,B解析:

AB两项,甲丙二人无共同故意,分别实施的行为导致无法查清是谁导致行为人的死亡,此时根据存疑时有利于被告人的原则,两人都不对死亡结果负责。

C项,本案中警察属于正常的职务行为,并不存在违法失职情形。

D项,尽管乙没有驾驶资格,事发时略有超速,且未采取有效制动措施,但是甲逆行这一介入因素中断了乙自身的过失行为对本人死亡之间的因果关系。 -

第8题:

单选题下列关于新奥法的说法,哪一选项是正确的?( )[2011年真题]A支护结构承受全部荷载

B围岩只传递荷载

C围岩不承受荷载

D围岩与支护结构共同承受荷载

正确答案: B解析:

新奥法是指在施工过程中充分发挥围岩本身具有的自承能力,即洞室开挖后,利用围岩的自稳能力及时进行以喷锚为主的初期支护,使之与围岩密贴,减小围岩松动范围,提高自承能力,使支护与围岩联合受力共同作用。新奥法围岩不仅是载荷体,而且是承载结构;围岩承载圈和支护体组成巷道的统一体,是一个力学体系;巷道的开挖和支护都是为保持改善与提高围岩的自身支撑能力服务。 -

第9题:

单选题关于宪法实施,下列哪一选项是不正确的?( )[2012年真题]A宪法的遵守是宪法实施最基本的形式

B制度保障是宪法实施的主要方式

C宪法解释是宪法实施的一种方式

D宪法适用是宪法实施的重要途径

正确答案: B解析:

宪法实施是指宪法规范在实际生活中的贯彻落实,是宪法制定颁布后的运行状态,也是宪法作用于社会关系的基本形式。

AD两项,宪法实施主要包括三个方面:①宪法的执行。通常指国家代议机关和国家行政机关贯彻落实宪法内容的活动。要求这些机构在活动程序和活动方式上必须严格执行宪法的规定,也要求这些机构在组织其他国家机关、建立各种制度的过程中严格遵循宪法的规定。②宪法的适用。通常指国家司法机关在司法活动中贯彻落实宪法的活动。虽然在我国的司法实践中,宪法能否被司法机关作为审判活动的依据,学术界尚未达成共识,但宪法具有的一般法律属性,以及世界上其他国家的司法实践表明,宪法适用不仅是宪法实施的重要途径,而且也是法治国家加强宪政建设、树立宪法权威的重要内容。③宪法的遵守。通常指一切国家机关、社会组织和公民个人严格依照宪法规定从事各种行为的活动。宪法的遵守通常包括两层含义:一是根据宪法享有并行使权力和权利;二是根据宪法承担并履行义务。

C项,宪法解释是指特定主体依据一定的标准或原则对宪法内容、含义及其界限所作的一种说明。宪法解释是宪法适用的必然环节和内在因素,因为有权机关必须先解释宪法规范的意义才能将之适用于具体事件,因此,宪法解释是宪法实施的一种方式。

B项,制度保障是为宪法实施提供保障,而不是宪法实施的方式。 -

第10题:

单选题下列哪一选项不是无过错侵权责任的构成要件?()A过错

B因果关系

C损害结果

正确答案: A解析: 暂无解析 -

第11题:

多选题关于甲对李某是否成立诈骗罪,下列选项正确的是( )。[2011年真题]A甲的行为完全符合诈骗罪的犯罪构成,成立诈骗罪

B标价高不是诈骗行为,虚假证据证明该画为名家亲笔则是诈骗行为

C李某已有认识错误,甲强化其认识错误的行为不是诈骗行为

D甲拿出虚假证据的行为与结果之间没有因果关系,甲仅成立诈骗未遂

正确答案: C,B解析:

受骗者事前有所怀疑,但是如果行为人没有强化其认识错误,受骗者就不会基于被强化的认识错误做出处分财物的行为。因此,受骗者的处分行为与行为人强化其认识错误的欺骗行为之间有因果关系。本题中,李某对赝品半信半疑,既有部分认识错误,又有所怀疑。此时甲拿出虚假证据,证明该画为名家亲笔,以此强化其认识错误。这种行为就属于诈骗行为。李某基于受到强化的认识错误处分了财物,甲因此取得财物。如果甲没有强化李某认识错误的行为,李某就不会处分财物,二者之间具有因果关系。甲的行为符合诈骗罪的构成要件,成立诈骗罪。 -

第12题:

单选题关于因果关系的判断,下列哪一选项是正确的?( )[2014年真题]A甲伤害乙后,警察赶到。在警察将乙送医途中,车辆出现故障,致乙长时间得不到救助而亡。甲的行为与乙的死亡具有因果关系

B甲违规将行人丙撞成轻伤,丙昏倒在路中央,甲驾车逃窜。1分钟后,超速驾驶的乙发现丙时已来不及刹车,将丙轧死。甲的行为与丙的死亡没有因果关系

C甲以杀人故意向乙开枪,但由于不可预见的原因导致丙中弹身亡。甲的行为与丙的死亡没有因果关系

D甲向乙的茶水投毒,重病的乙喝了茶水后感觉更加难受,自杀身亡。甲的行为与乙的死亡没有因果关系

正确答案: B解析:

我国刑法理论一般认为,刑法上的因果关系,是危害行为与危害结果之间的一种引起与被引起的关系。在行为人的行为介入了第三者或被害人的行为而导致结果发生的场合,要判断某种结果是否是行为人的行为所造成时,应当考察行为人的行为导致结果发生的可能性的大小、介入情况的异常性大小以及介入情况对结果发生作用的大小。

A项,警察将乙送医途中,因车辆故障致使乙长时间得不到救助,最终造成死亡结果,乙死亡的主要原因是警察的车辆出现故障致使其长时间得不到救助,这一异常因素的介入已经导致甲的伤害行为与乙死亡之间因果关系中断,甲的行为与乙的死亡之间没有因果关系。

B项,甲的行为致使丙昏倒在路中央,昏倒在路中央的人被后面的来车压死并不异常,因此乙的行为不属于异常因素,不能中断甲行为与丙死亡之间的因果关系。

C项,因果关系是一种客观联系,不以人的意志为转移,行为人是否认识到自己的行为可能发生危害结果,不影响对因果关系的认定;因果关系又是一种特定条件下的客观联系,行为人是否认识到了特定条件,不能左右对因果关系的认定。甲开枪击中丙致丙死亡,此处并无介入因素,甲的打击错误并不影响其行为与丙的死亡之间的因果关系。

D项,乙的自杀行为导致了其自身的死亡,人因为感觉到难受就自杀实属异常,因此乙的自杀行为中断了甲投毒行为与乙死亡结果之间的因果关系。 -

第13题:

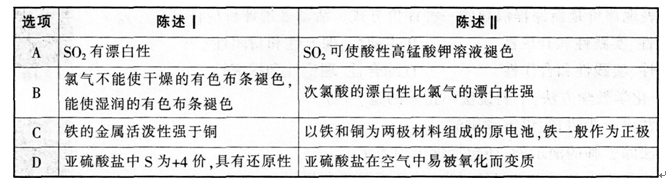

下列选项中的陈述I、Ⅱ都正确并且有因果关系的是( )。 答案:D解析:SO2使酸性高锰酸钾溶液褪色是因为其具有还原性,A项错误。有色布条褪色是利用了次氯酸的强氧化性,B项错误。铁一铜原电池中,铁作负极,C项错误。故本题选D。

答案:D解析:SO2使酸性高锰酸钾溶液褪色是因为其具有还原性,A项错误。有色布条褪色是利用了次氯酸的强氧化性,B项错误。铁一铜原电池中,铁作负极,C项错误。故本题选D。 -

第14题:

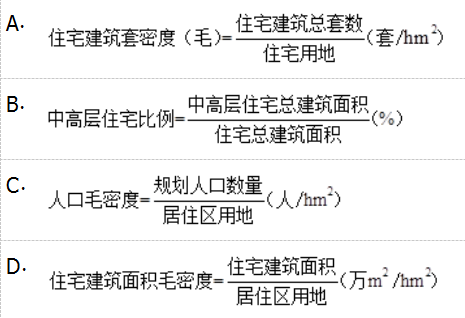

下列关于城市居住区综合技术经济指标的公式中,错误的是( )。(2007年真题)

答案:A解析:A项,住宅建筑套密度(毛)=住宅建筑套数÷居住区用地(套/hm2);住宅建筑套密度(净)=住宅建筑套数÷住宅用地(套/hm2)。

答案:A解析:A项,住宅建筑套密度(毛)=住宅建筑套数÷居住区用地(套/hm2);住宅建筑套密度(净)=住宅建筑套数÷住宅用地(套/hm2)。 -

第15题:

下列哪一选项不是无过错侵权责任的构成要件?()

- A、过错

- B、因果关系

- C、损害结果

正确答案:A -

第16题:

下列哪一项不属于事实认识错误?()

- A、假想非罪

- B、客体错误

- C、行为错误

- D、因果关系认识错误

正确答案:A -

第17题:

单选题关于砂石桩施工顺序,下列哪一选项是错误的?( )[2010年真题]A黏性土地基,从一侧向另一侧隔排进行

B砂土地基,从中间向外围进行

C黏性土地基,从中间向外围进行

D临近既有建筑物,应自既有建筑物一侧向外进行

正确答案: C解析:

砂石桩施工可采用振动沉管、锤击沉管或冲击成孔等成桩法。根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2012)第7.2.4条第7款规定,沉管砂石桩施工时,对砂土地基,砂石桩的施工顺序宜从外围或两侧向中间进行,在既有建(构)筑物邻近施工时,应背离建(构)筑物方向进行。 -

第18题:

单选题关于唐律中五刑,下列哪一选项是正确的?( )[2007年真题]A笞刑、羞辱刑、流放刑、经济刑、死刑

B笞刑、徒刑、流放刑、株连刑、死刑

C笞刑、杖刑、徒刑、流刑、死刑

D杖刑、徒刑、流刑、肉刑、死刑

正确答案: D解析:

唐律承用隋《开皇律》中所确立的笞、杖、徒、流、死五刑,作为基本的法定刑,其具体规格稍有不同。①笞刑,即用法定规格的荆条责打犯人的臀或腿,自10至50分为5等,每等加10,是五刑中最轻的一等,用于惩罚轻微或过失的犯罪行为。②杖刑,即用法定规格的“常行杖”击打犯人的臀、腿或背,自50至100分为5等,每等加10,稍重于笞刑。③徒刑,即在一定时期内剥夺犯人的人身自由并强迫其戴着钳或枷服劳役,自1年至3年分为5等,每等加半年,是一种兼具羞辱性和奴役性的惩罚劳动。④流刑,即将犯人遣送到指定的边远地区,强制其戴枷服劳役1年,且不准擅自迁回原籍的一种刑罚,自2000里至3000里分为三等,每等加500里,是仅次于死刑的一种较重的刑罚。妇女犯流罪的在原地服劳役3年。⑤死刑,即剥夺犯人生命的刑罚,是五刑中最重的一种,分为斩、绞两等,绞因得以保全遗体而稍轻于斩。 -

第19题:

单选题关于自诉案件,下列哪一选项是正确的?( )[2009年真题]A法院都可以进行调解

B当事人在宣告判决前,可以自行和解

C被告人在诉讼过程中可以提起反诉

D只能由被害人亲自告诉

正确答案: D解析:

AB两项,《刑事诉讼法》第212条第1款规定,人民法院对自诉案件,可以进行调解;自诉人在宣告判决前,可以同被告人自行和解或者撤回自诉。《刑事诉讼法》第174条第3项规定的案件不适用调解。《高法解释》第271条规定,人民法院审理自诉案件,可以在查明事实、分清是非的基础上,根据自愿、合法的原则进行调解。调解达成协议的,应当制作刑事调解书,由审判人员和书记员署名,并加盖人民法院印章。调解书经双方当事人签收后,即具有法律效力。调解没有达成协议,或者调解书签收前当事人反悔的,应当及时作出判决。《刑事诉讼法》第210条第2项规定的案件不适用调解。第283条第1款规定,判决宣告前,自诉案件的当事人可以自行和解,自诉人可以撤回自诉。

C项,《高法解释》第288条第1款规定,告诉才处理和被害人有证据证明的轻微刑事案件的被告人或者其法定代理人在诉讼过程中,可以对自诉人提起反诉。反诉必须符合下列条件:①反诉的对象必须是本案自诉人;②反诉的内容必须是与本案有关的行为;③反诉的案件必须符合本解释第1条第1、2项的规定。

D项,《高法解释》第260条规定,本解释第1条规定的案件,如果被害人死亡、丧失行为能力或者因受强制、威吓等原因无法告诉,或者是限制行为能力人以及因年老、患病、盲、聋、哑等不能亲自告诉,其法定代理人、近亲属代为告诉的,人民法院应当依法受理。 -

第20题:

多选题刘某基于杀害潘某的意思将潘某勒昏,误以为其已死亡,为毁灭证据而将潘某扔下悬崖。事后查明,潘某不是被勒死而是从悬崖坠落致死。关于本案,下列哪些选项是正确的?( )[2007年真题]A刘某在本案中存在因果关系的认识错误

B刘某在本案中存在打击错误

C刘某构成故意杀人罪未遂与过失致人死亡罪

D刘某构成故意杀人罪既遂

正确答案: C,B解析:

错误是指行为人的认识与实际情况不一致。具体的事实错误主要包括对象错误、打击错误与因果关系的错误。对象错误是指行为人误把甲对象当作乙对象加以侵害,而甲对象与乙对象体现相同的法益,行为人的认识内容与客观事实仍属同一犯罪构成的情况。打击错误是指由于行为本身的差误,导致行为人所欲攻击的对象与实际受害的对象不一致,但这种不一致仍然没有超出同一犯罪构成。因果关系的错误是指侵害的对象没有错误,但造成侵害的因果关系的发展过程与行为人所预想的发展过程不一致,以及侵害结果推后或者提前发生的情况。在因果关系的认识错误的情况下,虽然客观上存在事前行为与事后行为之分,但两个行为是密切联系的,事后行为是事前行为的延续,主观上具有概括故意,因而视为一个故意行为较妥。

AB两项,刘某基于杀害潘某的故意对潘某本人实行打击行为,并没有把潘某杀死,却误以为把潘某杀死了,刘某对打击对象并未认识错误,而是对事件的发展过程存在认识错误,这是一种因果关系的认识错误而非打击错误。

CD两项,甲出于杀乙的意图勒其脖颈,使乙陷于假死状态。甲误认为乙已经死去,为消灭罪证而将乙投入水中,实际上乙是溺死的,属于因果关系认识错误。而因果关系的认识错误是不阻断行为人对结果承担故意责任的,刘某对潘某的死亡承担故意责任,即故意杀人既遂。 -

第21题:

单选题关于因果关系,下列哪一选项是错误的?( )[2011年真题]A甲将被害人衣服点燃,被害人跳河灭火而溺亡。甲行为与被害人死亡具有因果关系

B乙在被害人住宅放火,被害人为救婴儿冲入宅内被烧死。乙行为与被害人死亡具有因果关系

C丙在高速路将被害人推下车,被害人被后面车辆轧死。丙行为与被害人死亡具有因果关系

D丁毁坏被害人面容,被害人感觉无法见人而自杀。丁行为与被害人死亡具有因果关系

正确答案: C解析:

判断存在介入因素的因果关系时,应综合考虑以下三种因素:①先前的实行行为对危害结果的发生作用大小,如果作用大,则二者之间有因果关系;②介入因素的异常性大小,如果很异常,则先前的实行行为与危害结果之间没有因果关系;③介入因素对危害结果的作用大小,如果作用大,则先前的实行行为与危害结果之间没有因果关系。对上述三个因素应综合判断,根据多数意见得出最终结论。

A项,①甲点燃被害人的衣服,而且达到被害人需跳河灭火的程度,表明对被害人的生命威胁很大,即甲的点火行为与被害人的死亡结果之间有因果关系。②介入因素是被害人跳河,该举动是为了灭火救命,并不异常,即介入因素并未切断甲的点火行为与被害人的死亡结果之间的因果关系。③被害人跳河对被害人的死亡作用较大,即甲的点火行为与被害人的死亡结果之间没有因果关系。前两个因素均得出肯定结论,最终的结论便是甲行为与被害人死亡具有因果关系。

B项,①乙放火烧他人住宅的行为对他人生命威胁很大,表明乙的行为与被害人的死亡有因果关系。②被害人为救婴儿冲进住宅的行为不异常,表明乙的行为与被害人的死亡有因果关系。③被害人冲进住宅救婴儿的行为对其生命威胁很大,表明乙的行为与被害人的死亡没有因果关系。前两个因素均得出肯定结论,最终的结论便是乙的行为与被害人死亡具有因果关系。

C项,①丙在高速路上将被害人推下车对被害人的死亡作用很大,二者之间有因果关系。②在高速路上被害人被推下车,被后面车辆轧死,这种车祸的发生并不异常,丙的行为与被害人的死亡有因果关系。③被害人被后面车辆轧到,对其死亡作用很大,丙的行为与被害人的死亡没有因果关系。前两个因素均得出肯定结论,最终的结论便是丙的行为与被害人死亡具有因果关系。

D项,①丁的毁容行为不会直接导致被害人死亡,二者之间没有因果关系。②被害人的自杀行为比较异常,表明丁的毁容行为与被害人的死亡没有因果关系。③被害人自杀直接导致其死亡,表明丁的毁容行为与被害人的死亡没有因果关系。丁的毁容行为与被害人的死亡没有因果关系。 -

第22题:

多选题刑法上的事实认识错误,通常表现为( )。[2012年真题]A客体错误

B对象错误

C行为认识错误

D因果关系错误

正确答案: A,D解析:

事实认识错误是指行为人对与自己行为有关的事实情况有不正确理解。通常表现为以下四种情形:①客体错误,即行为人意图侵犯一种客体,而实际上侵犯了另一种客体。②对象错误,包括四种情况:a.误将甲对象作为乙对象加以侵害,而甲对象和乙对象体现相同的社会关系;b.误将甲对象作为乙对象加以侵害,而甲对象与乙对象体现不同的社会关系;c.误将犯罪对象作为非犯罪对象加以侵害;d.误将非犯罪对象当做犯罪对象加以侵害。③行为认识错误,包括两种情况:a.行为人对自己行为的实际性质存在错误认识;b.行为人对自己行为的手段存在错误认识。④因果关系错误,即行为人对自己所实施的行为和所造成的结果之间的因果关系实际发展进程有错误认识。 -

第23题:

单选题刘月购买甲公司的化肥,使用后农作物生长异常。刘月向法院起诉,要求甲公司退款并赔偿损失。诉讼中甲公司否认刘月的损失是因其出售的化肥质量问题造成的,刘月向法院提供了本村吴某起诉甲公司损害赔偿案件的判决书,以证明甲公司出售的化肥有质量问题且与其所受损害有因果关系。关于本案刘月所受损害与使用甲公司化肥因果关系的证明责任分配,下列哪一选项是正确的?( )[2016年真题]A应由刘月负担有因果关系的证明责任

B应由甲公司负担无因果关系的证明责任

C应由法院依职权裁量分配证明责任

D应由双方当事人协商分担证明责任

正确答案: A解析:

侵权案件中,加害方就免责事由承担举证责任,受害方需要承担的证明责任包括:加害方的侵权行为,该行为给受害方带来的损害后果,侵权行为和损害后果之间的因果关系,加害方主观上的过错(对于无过错责任案件,则不需要证明)。本案属于产品责任侵权。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第4条第1款第6项规定,因缺陷产品致人损害的侵权诉讼,由产品的生产者就法律规定的免责事由承担举证责任。本案中甲公司的化肥与刘月的损害之间无因果关系属于免责事由,甲公司应承担无因果关系的证明责任。证明责任由哪一方当事人承担是由法律、法规或司法解释预先确定的,不允许由法院裁量或当事人协商确定。 -

第24题:

单选题关于证据的关联性,下列哪一选项是正确的?( )[2014年真题]A关联性仅指证据事实与案件事实之间具有因果关系

B具有关联性的证据即具有可采性

C证据与待证事实的关联度决定证据证明力的大小

D类似行为一般具有关联性

正确答案: C解析:

A项,证据的关联性也称为相关性,是指证据必须与案件事实有客观联系,对证明刑事案件事实具有某种实际意义;反之,与本案无关的事实或者材料,都不能成为刑事证据。故不仅仅指证据事实与案件事实之间具有因果关系。

B项,没有关联性的证据不具有可采性,但具有关联性的证据未必都具有可采性,仍有可能出于利益考虑,或者由于某种特殊规则,而不具有可采性。

C项,证据的关联性是证据证明力的原因。证明力是指证据所具有的对案件事实的证明作用,也就是证据对证明案件事实的价值。证据对案件事实有无证明力以及证明力的大小,取决于证据本身与案件事实有无联系以及联系的紧密、强弱程度。一般来说,如果证据与案件事实之间的联系紧密,则该证据的证明力较强,在诉讼中所起的作用也较大。

D项,一般而言,英美证据法认为下列几种证据不具有关联性,不得作为认定案件事实的依据:①品格证据;②类似行为;③特定的诉讼行为;④特定的事实行为;⑤被害人过去的行为。